Handelsregister

Was ist das Handelsregister?

Welche Funktionen hat das Handelsregister?

Das Handelsregister ist ein multifunktionales Instrument, das für die Stabilität und Effizienz des deutschen Wirtschaftsverkehrs unerlässlich ist. Seine Funktionen gewährleisten Rechtssicherheit und Transparenz. Sie lassen sich in folgende Hauptbereiche unterteilen:

Publizitätsfunktion

Die Publizitätsfunktion macht wichtige rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse einer Gesellschaft öffentlich bekannt. Das ermöglicht es jedem, sich über wesentliche Merkmale eines Unternehmens zu informieren. Diese Transparenz ist ein Grundpfeiler des modernen Wirtschaftsrechts und fördert das Vertrauen im Geschäftsverkehr.

Beweisfunktion

Die im Handelsregister eingetragenen Tatsachen gelten als richtig und vollständig. Der „öffentliche Glaube“ des Handelsregisters, festgeschrieben in § 15 HGB, schützt Dritte, die gutgläubig auf die Richtigkeit eines Eintrags vertrauen. Dies vereinfacht Geschäftsabwicklungen und dient der Streitvermeidung, da die Faktenlage klar dokumentiert ist. Änderungen müssen unverzüglich eingetragen werden, um die Aktualität und Beweiskraft der Informationen zu gewährleisten.

Kontrollfunktion

Das Registergericht prüft die Rechtmäßigkeit der Anmeldungen und Eintragungen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Dies reicht von der korrekten Wahl des Firmennamens bis zur Überprüfung der Vertretungsbefugnis. Die Kontrolle gewährleistet, dass die Registerdaten rechtlich einwandfrei sind. Ebenso wird damit Missbrauch verhindert.

Schutzfunktion

Durch die Offenlegung wichtiger Unternehmensdaten schützt das Handelsregister sowohl die Unternehmen selbst als auch ihre Geschäftspartner. Betriebe profitieren vom Schutz ihres Firmennamens und ihrer Identität. Geschäftspartner können die Bonität und Seriosität potenzieller Partner besser einschätzen, was unliebsame Überraschungen minimiert. Dies ist besonders für KMU wichtig, die oft nicht die Ressourcen für aufwendige Hintergrundrecherchen haben.

Ordnungsfunktion

Das Handelsregister sorgt für eine klare Struktur und Übersichtlichkeit im Wirtschaftsleben, indem es Unternehmen und deren wesentliche Merkmale systematisch erfasst und zugänglich macht. Diese Systematisierung ist die Grundlage für Statistiken, Wirtschaftsauskunfteien und Forschung und ein unverzichtbares Werkzeug, um die Komplexität des modernen Wirtschaftslebens zu managen und eine verlässliche Orientierung zu bieten.

Wie ist das Handelsregister aufgebaut?

Der Aufbau des Handelsregisters ist in zwei Hauptabteilungen gegliedert: HRA und HRB.

-

Abteilung A (HRA): Für Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Hier werden Unternehmen erfasst, bei denen die persönliche Haftung der Gesellschafter oder des Inhabers im Vordergrund steht oder die keine Kapitalgesellschaften sind. Die Handelsregisternummer beginnt mit „HRA“ gefolgt von einer fortlaufenden Nummer.

-

Abteilung B (HRB): Ausschließlich für Kapitalgesellschaften. Diese Unternehmensformen zeichnen sich in der Regel durch eine Haftungsbeschränkung der Gesellschafter aus. Die Handelsregisternummer beginnt mit „HRB“.

Welche Unternehmensformen gehören in welche Abteilung?

Folgende Übersicht gibt Aufschluss darüber, welche Unternehmensformen Abteilung A und Abteilung B zugeordnet werden:

| Abteilung A (HRA) | Abteilung B (HRB) |

|---|---|

| Einzelkaufleute (e.K.) | Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) |

| Kleingewerbetreibende, die sich freiwillig eintragen lassen | Unternehmergesellschaft (UG haftungsbeschränkt) |

| Offene Handelsgesellschaften (OHG) | Aktiengesellschaften (AG) |

| Kommanditgesellschaften (KG) | Europäische Aktiengesellschaften (SE) |

| Rechtsfähige wirtschaftliche Vereine |

Jeder Eintrag erfolgt auf einem sogenannten Registerblatt, das alle relevanten Informationen zu einem spezifischen Unternehmen enthält.

Was steht im Handelsregister?

Das Handelsregister enthält Daten, die Transparenz schaffen und Vertrauen fördern. Die wichtigsten Inhalte sind die folgenden:

-

Firma: offizieller, geschützter Name des Unternehmens

-

Sitz und Geschäftsanschrift: Verwaltungsmittelpunkt und postalische Adresse

-

Niederlassungen/Zweigniederlassungen: weitere Geschäftsstellen oder Filialen

-

Gegenstand des Unternehmens: Geschäftsfeld und Tätigkeiten

-

Vertretungsberechtigte Personen: Personen wie Vorstand, Geschäftsführer, Prokuristen und Inhaber; inkl. Art der Vertretung (Einzel-/Gesamtvertretung)

-

Rechtsform: z. B. GmbH, AG, OHG, KG, e.K.

-

Grund- oder Stammkapital: genaue Höhe in Euro

-

Kommanditisten/Mitglieder: bei KG Kommanditisten und ihre Einlagen; bei anderen Rechtsformen weitere Mitglieder oder Gesellschafter

-

Sonstige Rechtsverhältnisse: weitere wichtige Informationen wie Umwandlungen, Insolvenzverfahren, Auflösung oder Löschung aus dem Register

-

Hinterlegte Dokumente: z. B. Gesellschafterlisten, Satzungen, Aufsichtsratslisten und Unternehmensverträge

Welche Ereignisse und Änderungen sind meldepflichtig?

Das Handelsregister muss stets ein aktuelles Bild der Unternehmen widerspiegeln. Daher müssen alle relevanten Änderungen und Ereignisse, die ein Unternehmen betreffen, zeitnah dem Registergericht gemeldet und dort eingetragen werden. Eine Vernachlässigung dieser „Update-Pflicht“ kann rechtliche Folgen haben.

Die meldepflichtigen Tatsachen sind im HGB und den spezifischen Gesetzen der Rechtsformen geregelt. Vor allem sind folgende zu nennen:

| Bereich | Meldepflichtige Tatsachen |

|---|---|

| Änderungen der Unternehmensidentität | Änderung der Firma (Name), Sitzverlegung und Änderung der Geschäftsanschrift, Änderung des Unternehmensgegenstandes |

| Änderungen in der Unternehmensführung und Vertretung | Wechsel in der Geschäftsführung oder im Vorstand, Erteilung oder Widerruf von Prokura, Änderung der Vertretungsbefugnis |

| Änderungen der Kapitalausstattung und Gesellschafterstruktur | Erhöhung oder Herabsetzung des Stamm- oder Grundkapitals, Änderungen in der Gesellschafterstruktur (insbesondere bei Personengesellschaften), |

| Umwandlungen und strukturelle Änderungen | komplexe Vorgänge wie Fusionen, Spaltungen oder Formwechsel |

| Krisen und Beendigung des Unternehmens | Eröffnung, Einstellung oder Aufhebung eines Insolvenzverfahrens, Auflösung des Unternehmens, Löschung des Unternehmens |

Wer muss sich im Handelsregister eintragen lassen?

Die Frage der Eintragungspflicht im Handelsregister hängt von der Rechtsform und dem Umfang der Geschäftstätigkeit ab. Es wird zwischen Pflicht und freiwilliger Eintragung unterschieden.

Grundsätzlich sind alle Kaufleute und Handelsgesellschaften zur Eintragung verpflichtet. Im Einzelnen sind dies:

-

Eingetragene Kaufleute (e.K.): natürliche Person, die ein Handelsgewerbe betreibt, dessen Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert (§ 1 Abs. 2 HGB)

-

Personenhandelsgesellschaften: Offene Handelsgesellschaft (OHG) und Kommanditgesellschaft (KG); GbR, die die Kriterien eines kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetriebs erfüllt (wird automatisch zur OHG)

-

Kapitalgesellschaften: GmbH, UG haftungsbeschränkt und AG

Kleingewerbetreibende, deren Unternehmen keinen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, sind von der Eintragungspflicht ausgenommen. Sie können sich jedoch freiwillig eintragen lassen. Dadurch erlangen sie die Kaufmannseigenschaft und unterliegen den Regelungen des HGB, was sowohl Vorteile als auch zusätzliche Pflichten mit sich bringt (siehe nächster Abschnitt).

Freiberufler können sich grundsätzlich nicht ins Handelsregister eintragen lassen, da sie kein Gewerbe im Sinne des HGB betreiben.

Wer ein Gewerbe anmeldet, muss genaue Angaben zum Geschäftsmodell machen – das kann gerade für Start-ups bürokratisch und zeitaufwendig sein. Mit guter Vorbereitung lässt sich vieles beschleunigen. Antworten auf die 23 häufigsten Fragen findest du hier.

Welche Vorteile und Nachteile hat eine freiwillige Eintragung im Handelsregister?

Eine freiwillige Eintragung ins Handelsregister hat verschiedene Vorteile und Nachteile, die Kleingewerbetreibende genau abwägen sollten.

Die Vorteile einer freiwilligen Eintragung sind:

-

Erhöhte Seriosität und Vertrauenswürdigkeit: Ein Handelsregistereintrag signalisiert Professionalität und Beständigkeit. Er schafft Vertrauen bei Geschäftspartnern, Banken und Kunden.

-

Führung einer Firma: Nur eingetragene Kaufleute dürfen eine geschützte „Firma“ führen, also einen offiziellen Unternehmensnamen. Dies bietet besseren Schutz vor Nachahmung und kann den Firmenwert steigern.

-

Anwendung des Handelsgesetzbuches (HGB): Mit der Eintragung erlangt der Kleingewerbetreibende die Kaufmannseigenschaft und unterliegt dem HGB. Das eröffnet Möglichkeiten wie die Erteilung von Prokura und einfachere Vertragsgestaltung.

Die Nachteile einer freiwilligen Eintragung sind:

-

Anwendung des HGB mit allen Konsequenzen: Die Geltung des HGB bedeutet zusätzliche Pflichten und strengere Regeln wie kaufmännische Buchführungspflichten, Rügepflicht bei Mängeln und strikte Formvorschriften.

-

Offenlegung sensibler Daten: Bestimmte Unternehmensdaten (Name des Inhabers, Sitz, Unternehmensgegenstand) werden öffentlich. Auch der Jahresabschluss muss unter Umständen offengelegt werden, was Konkurrenten Einblicke ermöglicht.

-

Kosten: Die Eintragung und spätere Änderungen sind mit Notar- und Gerichtsgebühren verbunden.

-

Bürokratischer Aufwand: Jede Änderung relevanter Daten muss notariell beglaubigt und zur Eintragung angemeldet werden, was einen erhöhten administrativen Aufwand verursacht.

Die Entscheidung sollte unter Berücksichtigung der individuellen Geschäftssituation, der Wachstumspläne und der Bereitschaft, zusätzliche Pflichten zu übernehmen, getroffen werden. Die Beratung durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater ist ratsam.

Was passiert bei einer Nichteintragung ins Handelsregister?

Eine Nichteintragung ins Handelsregister, obwohl eine Pflicht dazu besteht, kann weitreichende Konsequenzen für ein Unternehmen haben. Wer sich der Eintragungspflicht entzieht, riskiert rechtliche Sanktionen und erhebliche Nachteile im Geschäftsalltag.

Mögliche rechtliche Sanktionen:

-

Zwangsgelder von bis zu 5.000 Euro durchsetzen, bis die Anmeldung erfolgt ist

-

fehlende Rechtsfähigkeit bei Kapitalgesellschaften, Gründer haften persönlich und unbeschränkt für vor der Eintragung eingegangene Verbindlichkeiten

-

Haftung für Schäden, die Dritten aufgrund der fehlenden oder unrichtigen Eintragung entstehen

-

Ahndung als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld

Nachteile im Geschäftsverkehr:

-

fehlende Firmierung, Unternehmen muss unter dem bürgerlichen Namen des Inhabers auftreten

-

eingeschränkte Kreditwürdigkeit aufgrund fehlender Informationen für Banken

-

mangelndes Vertrauen bei Geschäftspartnern, da wichtige Informationen nicht öffentlich einsehbar sind

-

kein Schutz des Firmennamens, Nachahmung möglich

-

Probleme bei der Geltendmachung von Rechten, bestimmte handelsrechtliche Vorteile (wie die Prokura) können nicht genutzt werden

Was kostet die Eintragung im Handelsregister?

Gerichtsgebühren

Die Gerichtsgebühren sind fix und in der Handelsregistergebührenverordnung (HRegGebV) festgelegt. Sie sind direkt an das zuständige Registergericht zu entrichten:

-

Ersteintragung eines Einzelkaufmanns (e. K.): ca. 70 Euro

-

Ersteintragung einer OHG oder KG: ca. 150 Euro

-

Ersteintragung einer GmbH oder UG (haftungsbeschränkt): ca. 150 bis 300 Euro oder mehr, je nach Stammkapital (z. B. 150 Euro für eine GmbH mit 25.000 Euro Stammkapital)

-

Änderungen von Eintragungen: ca. 40 bis 70 Euro pro Änderung

-

Löschungen: ca. 40 bis 70 Euro

Notarkosten

Notarkosten entstehen, da Anmeldungen zum Handelsregister in der Regel öffentlich beglaubigt werden müssen. Der Notar erstellt notwendige Dokumente und übermittelt sie elektronisch an das Registergericht. Die Kosten richten sich nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) und sind abhängig vom Geschäftswert und dem Umfang der Tätigkeit:

-

Gründung einer UG oder GmbH mit Musterprotokoll: ca. 100 bis 200 Euro (zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer)

-

Gründung einer GmbH mit individuellem Gesellschaftsvertrag: ca. 800 bis 1.200 Euro für eine GmbH mit 25.000 Euro Stammkapital, da hier mehr Aufwand für Beratung und Vertragserstellung anfällt

-

Anmeldung von Änderungen: ca. 30 bis 100 Euro für einfache Änderungen, mehr bei komplexeren Vorgängen

Wann muss ein Handelsregistereintrag gelöscht werden?

Die Löschung eines Handelsregistereintrags markiert das Ende der rechtlichen Existenz eines Unternehmens oder einer Tatsache im öffentlichen Register. Es ist ein formaler Akt, der an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist und nicht willkürlich vorgenommen werden kann. Die Notwendigkeit ergibt sich meist aus der Beendigung der Geschäftstätigkeit oder aus rechtlichen Gründen.

Die häufigsten Gründe und Situationen, die zu einer Löschung führen, sind:

-

Beendigung der Geschäftstätigkeit und Liquidation (insbesondere bei Kapitalgesellschaften)

-

Insolvenzverfahren (Einstellung mangels Masse, Aufhebung des Verfahrens)

-

Umwandlungsvorgänge (Verschmelzung und Spaltung von Unternehmen)

-

Löschung von vermögenslosen Gesellschaften ohne Geschäftstätigkeit (Entfernung von „Karteileichen“)

-

unrichtige Eintragungen

-

Tod des Einzelkaufmanns

Wo finde ich das Handelsregister?

Die Führung des Handelsregisters obliegt den Registergerichten. Dies sind spezielle Abteilungen beim Amtsgericht. Jedes Amtsgericht ist für den Bezirk zuständig, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Seit 2007 wird das Register vollständig elektronisch geführt, was digitale Anmeldungen, Änderungen und Einsichtnahmen ermöglicht.

Die zentrale Anlaufstelle ist das gemeinsame Registerportal der Länder unter www.handelsregister.de

Dieses Portal ermöglicht den Zugriff auf die Handels-, Genossenschafts-, Vereins-, Gesellschafts- und Partnerschaftsregister aller deutschen Bundesländer. Nutzer können nach Firmennamen, Sitz oder Handelsregisternummer suchen sowie Detailinformationen sowie Auszüge anfordern.

Zusätzlich gibt es das Unternehmensregister, erreichbar unter dem Link www.unternehmensregister.de

Dieses digitale Register bündelt weitere Unternehmensdaten wie Jahresabschlüsse aus zusätzlichen Quellen.

Weiterhin sei auf das Justiz-Portal des Bundes und der Länder (justiz.de) hingewiesen. Es handelt sich dabei um einen Service vom Ministerium der Justiz, mit dem Nutzer unter anderem Handelsregisterbekanntmachungen und Insolvenzbekanntmachungen finden. Auch das zuständige Amtsgericht für Handelsregisterangelegenheiten mit Anschrift kann hier recherchiert werden.

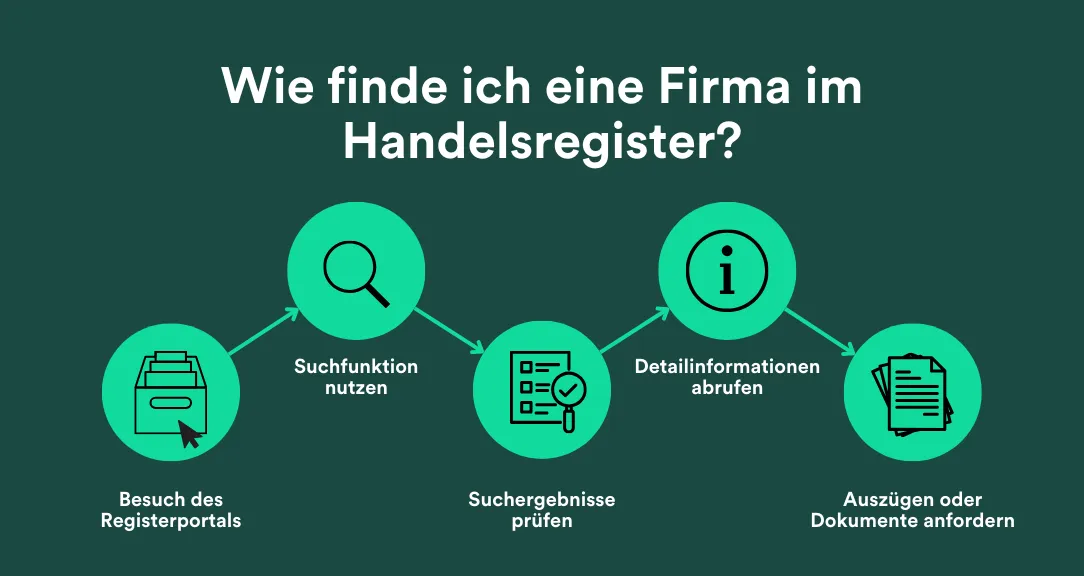

Wie finde ich eine Firma im Handelsregister?

Eine Firma im Handelsregister zu finden, ist dank der Digitalisierung unkompliziert. Die zentrale Anlaufstelle ist das gemeinsame Registerportal der Länder mit der dortigen Suche.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Firmensuche:

-

Besuch des Registerportals unter www.handelsregister.de

-

Suchfunktion (normale oder erweiterte Suche) nutzen; Suche nach Kriterien wie Firma (Name), Sitz des Unternehmens oder Handelsregisternummer

-

Suchergebnisse prüfen

-

Detailinformationen per Klick auf den gewünschten Eintrag abrufen

-

gegebenenfalls Auszüge oder Dokumente anzufordern (teilweise kostenpflichtig)

Tipp: Werden weiterführende Informationen wie Jahresabschlüsse benötigt, empfiehlt sich eine zusätzliche Recherche auf www.unternehmensregister.de.

Wie erhalte ich einen Handelsregisterauszug?

Einen Handelsregisterauszug anzufordern, ist ein gängiger Vorgang, der aus verschiedenen Gründen erfolgt. Der Prozess ist dank Digitalisierung unkompliziert, wobei verschiedene Wege und Arten von Auszügen zur Verfügung stehen.

Mögliche Wege zum Handelsregisterauszug sind:

-

über das gemeinsame Registerportal der Länder (www.handelsregister.de)

-

direkt beim zuständigen Amtsgericht (Registergericht): insbesondere für beglaubigte Auszüge

-

über spezialisierte Online-Dienstleister

-

über Notare

Je nach Verwendungszweck stehen zudem verschiedene Arten von Handelsregisterauszügen zur Verfügung:

-

unbeglaubigter (einfacher) Handelsregisterauszug: enthält aktuelle Daten zu Informationszwecken, oft kostenlos oder gegen geringe Gebühr erhältlich, hat keine Beweiskraft vor Gericht

-

amtlicher (beglaubigter) Handelsregisterauszug: vom Registergericht beglaubigt, bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Ausstellung, für offizielle Zwecke (Banken, Notare, Vertragsabschlüsse) erforderlich, kostenpflichtig

-

chronologischer Handelsregisterauszug: zeigt aktuelle und alle früheren Eintragungen in chronologischer Reihenfolge, nützlich zum Nachvollziehen der Unternehmensentwicklung

-

historischer Handelsregisterauszug: enthält Eintragungen vor der elektronischen Umstellung (vor 2007), selten erforderlich.

Autor dieses Artikels ist Ertan Özdil, CEO, Gründer und Gesellschafter des Cloud ERP-Anbieters weclapp.

Ähnliche Beiträge

Inhaltsverzeichnis

Haftungsausschluss

Die Inhalte der Artikel sind als unverbindliche Informationen und Hinweise zu verstehen. Die weclapp GmbH übernimmt keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit der Angaben.

Melde dich für unseren Newsletter an, um über neue Funktionen und Angebote auf dem Laufenden zu bleiben.

Endlich Richtig Professionell.

Was ist weclapp?

Mit weclapp können Teams alle wichtigen Unternehmensprozesse auf einer Cloud ERP-Plattform gemeinsam steuern. Ob CRM, Warenwirtschaft oder Buchhaltungssoftware: Jedes Modul der smarten ERP-Software entwickeln wir konsequent aus den Anforderungen moderner Teamarbeit heraus. So lassen sich alle Informationen zu Kunden, Projekten, Angeboten, Rechnungen, Artikeln und Bestellungen spielend einfach gemeinsam verwalten. weclapp gehört zu den beliebtesten Lösungen am Markt und wurde bereits 4 Mal als ERP-System des Jahres ausgezeichnet.

Kontakt

Friedrich-Ebert-Str. 28

97318 Kitzingen

Deutschland